法務部の体制と、業務内容を教えてください。

千賀:

本社の法務部員は20名ほどおり、その他グループ会社や海外拠点も含めると30名弱がコマツの契約業務を担当しています。

グループ会社には法務部員がいないので、契約相談は全て本社で請け負っています。

主な業務は法務相談業務で、そのほかにもコンプライアンス、訴訟の対応などもしています。

年間200件だった契約相談が3,000件に増加

MNTSQ for Enterpriseを導入する前の法務部の課題について教えてください。

千賀:

2011年にGMに就任した頃、限られた人員で法務業務に対応する必要があり、相談の件数を限定するなどの対応をしていました。そのため現場から「法務部は相談しても受けてもらえないので相談しにくい」、「敷居が高い」という声が上がっており、課題に感じていました。

法務部は現場の困りごとのよろず相談をするのが基本的なあり方だと思っています。法務部員がグループ会社も含めて現場に足を運び、業務理解をしたり関係構築をしたりすることで、現場からも信頼され、依頼が集まる法務部にすることを目指しました。

地道に足を運んだ結果、2008年には年間200件だった法務相談が徐々に増えていき、2020年には年間3,000件にのぼりました。

件数がすごく増えても社員数は変わらない、という状況に加え、社内で利用していた法務部への検討依頼システムのベースとなっていたグループウェアが使えなくなってしまうことがわかりました。

そこから、契約管理のシステムを構築するプロジェクトがはじまりました。

森田:

過去のシステムに溜まっている知見や「コマツ流の仕事の仕方」を生かしてもらえるようなシステムを導入し、そのナレッジを継承してもらうということが法務部の使命だと思いました。

合うサービスをずっと探していましたが、やりたいこととコストに合うものが、なかなか見つけられませんでした。

リーガルテックのサービスも増えてきていましたが、「既製服を合わせてね」というようなサービスが多く、うちには合わないな、と思っていました。

千賀:

RPAなどのツールも試したんですが法務部で解決したいことが解決できないことがわかりました。

そのほか、AIベンダーに相談してみたり、先進的な取り組みをしている企業の法務部にアポをとってどのように対応しているか聞きに行ったりしました。

導入直前までいったけれどペンディングになってしまったシステムもありました。

色々試したり、情報収集をしたりしている中で、これだ!と思ったのが、MNTSQでした。

様々なサービスを試した結果、「大企業のニーズに寄り添ってくれる」MNTSQ に行き着いた

MNTSQ for Enterpriseを知ったきっかけは何だったのでしょうか。

千賀:

重要な案件についていつも相談していた長島・大野・常松法律事務所(NO&T)が出資をしたスタートアップが、新しいリーガルテックサービスを作るという噂を耳にしたんです。

それがMNTSQでした。

話を聞いてみると、MNTSQのコンセプトが、我々がやろうとしていることにあっており、大企業のニーズに寄り添ってくれそうだと感じたんです。

そこで2020年6月にコマツでも実証実験をスタートしました。

先ほど森田さんが他のサービスのことを「既製服」と表現をしていましたが、それでいうとMNTSQはオーダーメイド。長くても短くても着こなしてね、というのではなく、コマツのような大企業の要求にも寄り添って合うものにしてくれました。

実際どのようなところが業務に合っていたのでしょうか。

千賀:

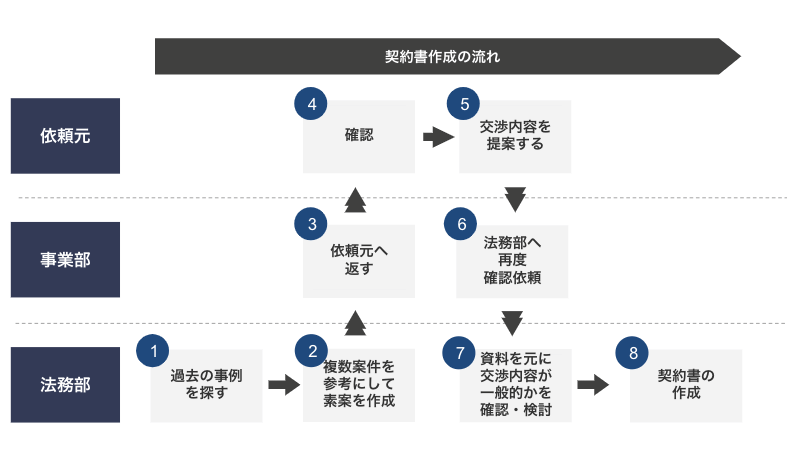

契約書を作成するには、

- ① 過去の似た事例を探す

- ② 複数の案件を参考にして素案を作る

- ③ 案件の担当者から依頼元に返してもらう

- ④ 依頼元に内容を確認してもらう

- ⑤(あれば)依頼元が交渉内容を提案する

- ⑥ 事業部を通じて法務部に再度確認依頼がくる

- ⑦ 資料を確認し、交渉内容がどのくらい一般的なのかを検討する

- ⑧ 契約書を作成する

というところで工程は終わりですが、その先の契約管理がずっと大事だと思ってきたんです。

そこに行き着くための知識、技術、アイデアを出し、「コマツ流の仕事の仕方」にあったものをオーダーメイドで作ってくれたのがMNTSQでした。

決裁を得るための定量的な検証もMNTSQが伴走

実証実験から本格導入をするまでには、どのような壁がありましたか?

千賀:

導入をするには技術の窓口である情報戦略部門の決裁を得るという障壁がありました。

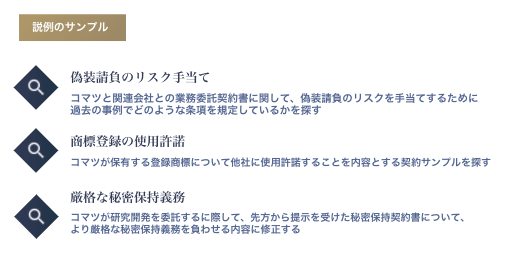

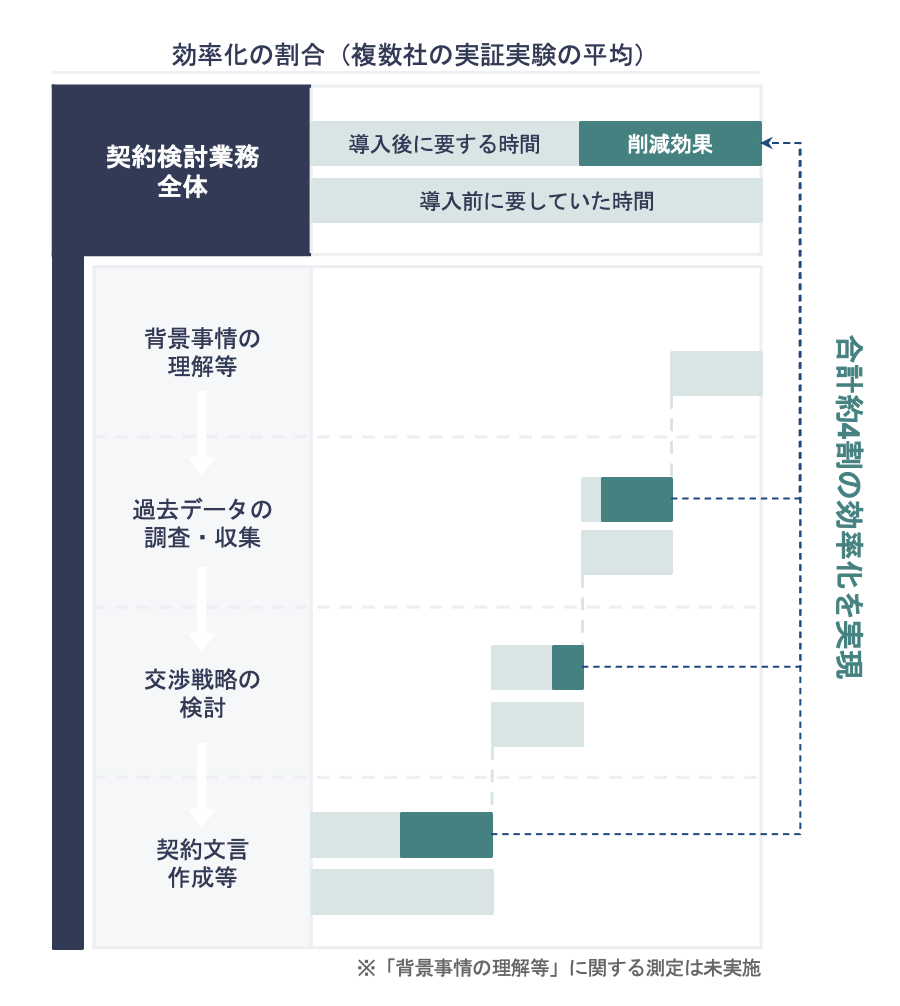

そこでMNTSQの皆さんと相談して、定量的な効果を検証するために、既存のシステムを使ったチームとMNTSQを使ったチームで実際の業務に近いタスクを行い、かかった時間を計測・比較することにしたんです。具体的には4人ずつ2チームに分けて、契約の検討依頼から結論に至るまでの時間を割り出してもらいました。

説例もコマツの業務内容を詳細にヒアリングした上で出題してくれました。例えば、「システムの開発委託契約において、過去に損害賠償責任をどのように制限していたかをリサーチする」といったようなものです。

結果、40%の契約業務が削減できました。

このエビデンスを元に情報戦略本部の決裁を得ることができ、さらに「どんどん他の部署にも横展開できそうだね」という評価もいただきました。

図:MNTSQの実証実験を行った数社では、平均40%の契約業務の工数削減を実現

電帳法対応・ペーパレス化促進・監査対応まで一石五鳥のメリットも

実際に利用してみて、使い勝手はいかがでしょうか。

千賀:

検索スピードが圧倒的に改善され、参考にしたい過去の契約書を相当短時間で見つけられるようになりました。

契約書だけでなく条項でも検索ができるので、時間短縮に繋がっています。

また、長島・大野・常松法律事務所の雛型を参考にできるのもとても役立っています。

これは利用者の立場によってそれぞれメリットがあり、例えば新人の場合はコロナ禍で業務のキャッチアップが難しい状況にありますが、長島・大野・常松法律事務所の雛型を参考にできることで相当勉強になっているようです。条項の趣旨が記載されているので、それを読みながらどういう意図でどんな文言が入っているか、理解を深めることができています。

新人が作成した契約書を確認する役職者にとっても、自分が担当した過去の案件で役立った契約書や条項を新人に簡単に共有できる点で大きなメリットになっています。

森田:

MNTSQは電子帳簿保存法に対応しているので、契約台帳が必要無くなり、MNTSQに全部入っている、と言えば済むようになるので、内部統制の観点から大事になってくると思います。

ペーパレス化の促進もでき、法的な対応もMNTSQ for Enterpriseで上手にすることができます。

今後の活用展望をお教えください。

千賀:

とにかく自分の子どものようにサービスを使いこなしていくことが大事だと思っています。

そのためには、使い方を共有しあえる場を作る必要性を感じ、オンライン上で情報共有ができる場を作りました。

MNTSQ for Enterpriseは人によって使い方が違うので、役立ったシーンもそれぞれにあるはずなんです。

例えば弁護士資格を保有している人がどのようなキーワードで検索し過去の契約書を探し当てているか。例えばシステムに強いがどんな機能を使って効率化しているのか。具体的なシーンを共有していこうと思います。

森田:

千賀さんの言う通り、放っておいたら育たず、その人の手にも馴染まないけれど、手をかければかけるほどよくなっていくので、思ったことや気づいたことを言ってみることが大事だと思っています。

千賀:

MNTSQに一番期待しているのは、伸び代があるサービスであることです。

拡張性、広がり、柔軟性を持ったシステムだと感じています。

自分たちは契約書しか扱ったことがないですが、MNTSQ for Enterpriseに契約に関する様々なデータを入れて、上手に引き出せるようになったら、こんなことができるんじゃないか、というアイデアが次々と浮かんできています。

直近では、NO&Tの雛型が追加されていくことや、英語対応、クラウドサインとのサービス連携などで、MNTSQのカスタマーサクセスが業務効率化の案を一緒に検討してくれるので心強いですね。

株式会社小松製作所の皆様、お忙しいところ、貴重なお話をありがとうございました。