自社システムのリプレイスにあたり一気通貫での管理とナレッジマネジメントができるリーガルテックを検討

貴社の事業内容と、法務部の組織体制・業務内容について教えてください。

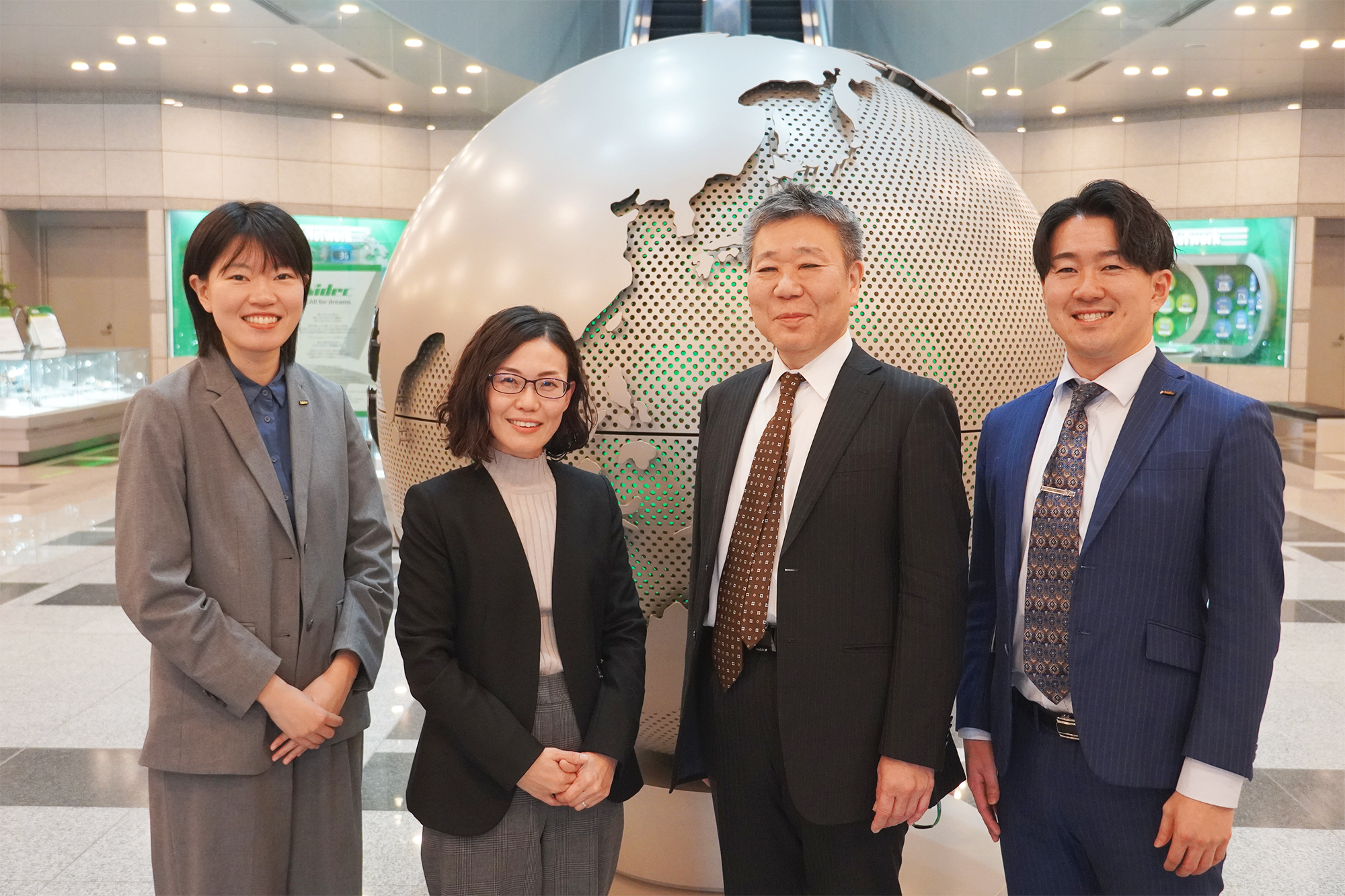

瀬田:

私たちニデックは51年前、現在のグローバルグループ代表である永守重信、そして現会長の小部博志をはじめ4名が、小型モーター製造から始めた会社です。プレハブ小屋からのスタートで、扱う製品を広げながら事業を成長させてきました。また国内外の高い技術を持つ企業のM&Aにより事業を拡張させ、現在ではグローバルグループ全体で従業員10万名規模になっています。「2030年には10兆円企業になる」と目標を掲げ、それに向かって社員一丸となって進んでいるところです。

真野:

法務コンプライアンスのチームは14名です。比較的少ない人数で多くの案件を管理している状況です。

瀬田:

ニデック単体でいうと従業員は約2,500名ですが、国内のグループ会社や、海外拠点も一部われわれの部署で見ています。

法務部のメンバーの構成としては、チームリーダー4名は経験10年以上、なかには20年というベテランもいますが、その下は今5年目の松本です。比較的若手が多いのが特徴です。

真野:

リーダー層はほとんどが中途入社ということもあり、「ベテランが若手の中途入社や新卒のメンバーを会社の色で教育していく」というような形はとっていません。いかに教育をスムーズに行っていくかは、システム導入前から常々課題として感じているところではあります。

グループ会社や海外拠点まで幅広くカバーするなかで、法務部が担う役割についてお聞かせください。

瀬田:

主な業務は、まずは契約書のレビューです。M&Aに関しては外部の弁護士事務所に依頼しますが、それ以外、日常的に取引に応じて発生する大小さまざまな契約を扱います。ほかには、事業や契約を進めるにあたっての法務チェックや疑問の解消、トラブル対応などの法律相談は随時発生します。

事業部門にはそれぞれに利益目標があり、それを達成するには短期的な視点にもなりがちです。それに対して法務部は、全社、グループ全体を見て最適は何かという視点も持って業務にあたっています。

企業は稼がなくてはいけないので、損失を少なくするには、利益を多くするには、そのための最善策は何かと、常に経営者目線で考えることを部署全体で心がけています。

法務部が担う役割としては、事業において違法なことをしないのがなにより重要です。ときには事業に歯止めをかける必要もありますが、あくまで「事業部門に寄り添う法務」であろうと考えています。

「事業部門に寄り添う法務」というキーワードはとても印象的です。

瀬田:

実現するためには、事業部門と法務部の距離をもっともっと近づけていかなければいけないと思っています。

事業部門と法務部の間に心理的な壁があると、例えば事業部側でトラブルがあっても相談が遅れてしまい、大きなトラブルに発展してしまいます。近い関係にあれば早い段階で相談してもらえますから、一緒に作戦を練ることができ、より小さい損失でおさめられます。だからこそ、事業部が急いで相談したいことなどがあった時は、距離を感じさせないような対応をしたいと考えています。

MNTSQ導入前にあった課題を教えていただけますか。

瀬田:

当社ではもともと、自社開発したシステムで契約書の審査や管理を行っていました。その基盤の保守期間終了に伴い、新たにリーガルテック導入を検討し始めました。

いくつかのサービスをモニターさせていただいたのですが、契約相談から審査、締結、その後の管理まで一気通貫でマネジメントできる最適なものがありませんでした。

もう一点、当社の法務部は若手が多く、たくさんの経験を積んでもらわなければなりません。そのためには自分が担当した案件だけでなく、広く社内から知識や経験を吸い上げてもらいたい。その点から、これまでの自社システムではカバーしきれていなかったナレッジマネジメントの機能も強化できないかとも考えていました。

真野:

教育ももちろんですが、記録が分断してしまう点についても課題がありました。従来のシステムは契約審査の申請を受け付ける機能が主で、回答まですべてフォローできる形ではなく、全員が閲覧できるように記録を残そうと思うと、記録を残すための作業が別途必要でした。

紙に印刷して残そうとしていた時期もあれば、メンバー皆が見られるメール発信で共有をしようとしていた時期もあります。なかなかこれという良い方法が見いだせず、少ない人数で多くの案件を回しつつ、記録もする余裕もなく、結局自分が知っている案件以外はうまく検索できない状態でした。こういった課題感もあり、一気通貫で管理ができ、過程の記録も自動でできる、そんなシステムはないかと探していました。

「一番以外はビリ」。会社に浸透する言葉に見合う最先端の法務DXを。出来合いではなく、ともに進化していける期待を持てるMNTSQを選択

新しいシステム導入はどのように検討されていったのか教えてください。

真野:

まずはどういったリーガルテックのシステムがあるのか、情報収集しました。実際に使っている方の声も聞きたいと思い、社員の前職の知り合いに聞いたり、リーガルテックを導入したと語っている方をウェブで見かけたら伝手をたどってお話をうかがいに行ったりしました。その上で、自分たちの課題に対して、どんな機能が必要なのかという「マスト」と、どういう機能があったらさらに便利かという「ウォント」を整理していきました。

そしていくつかサービスをピックアップしてトライアルもしてみたのですが、冒頭で瀬田がお話ししたように、求めている一気通貫のサービスでこれはというものが見つからない状態だったのです。

その後、MNTSQも選択肢に入ったと思うのですが、MNTSQはどのように知っていただきましたか?

真野:

まだMNTSQがデータベース機能だけをサービス提供していたときに、ご案内をいただいたのが最初のきっかけでした。データベース機能は非常に使いやすそうで部内のナレッジマネジメントに役立ちそうだと思いましたが、データベース機能のために導入するのは、費用対効果の面でも難しいという判断でした。

その後、今回のリプレイスを検討し始めて、求めているサービスが見つからないと感じていたときに、非常にタイミングよく、MNTSQが「案件管理の機能」をリリースするというお話をお聞きしました。

もともとデータベース機能は使いやすそうと思っていましたが、さらに案件管理ができる機能もリリースされたということで、これはぜひ検討してみたい!と思いました。まさに、「渡りに船だ!」という印象でしたね。

非常に良いタイミングでご案内ができてよかったです。そこからMNTSQ導入に至った経緯についてもお聞かせください。

瀬田:

ご案内をいただいたタイミングでは、まだトライアルは準備段階で受けられなかったのですが、MNTSQの方から「今後こんなことができます」「あんなことができます」とプレゼンをしていただきました。お話をうかがいながら、これからサービスを一緒に作っていけるんじゃないかという思いを持ててそれが決め手のひとつではありますね。

真野:

法務業務の観点に加え、セキュリティ面も含めた細かいチェックリストを作り、それをMNTSQの営業担当の方にも見ていただきながら、一つひとつクリアにしていきました。

この機能が必要だというマストの項目についてはオールクリアでしたが、システムを使うにあたっての事務的な管理など細かい点は、その時点では満たせないものもありました。でもMNTSQの方が、「この時期になればできそうです、あるいはこういう方法ならできます」と開発過程も含めてお知らせくださり、今後の導入展開を一緒に考えていただいたおかげで、クリアにしていくことができました。

瀬田:

出来合いのサービス提供ですと、何か質問などがあっても「こういう仕様です」となってしまいがちですが、「こういう形なら実現できます」と、一緒に作り上げていける感覚がありました。

それに当社では、創業者の永守がよく口にする「一番以外はビリ」という言葉が浸透しています。MNTSQのことを知り、現時点で最先端の法務DXを実現するサービスだと感じましたので、これはもう一番をいくしかないでしょう、という決断です。

とても光栄なお言葉、ありがとうございます。導入時にはマストとウォントの整理をしたということですが、マストのポイントとはどんなことだったのでしょうか。

真野:

大きく二点あります。

最も重視したのは、現場である、事業部門に負担をかけすぎず導入できることです。事業部門から法務部に審査依頼をするのは、日常的に契約書を扱う業務に慣れていない人間からすると、心理的にも非常にハードルが高いものです。そういった意味で、無理なく使って依頼をしてもらえるようなシステムでなければと考えていました。

二点めは、法務部で抱えていた記録管理の課題です。せっかく新しいシステムを導入しても従来と同じように案件一つひとつの記録に労力がかかるのは避けたかったので、記録管理も自然に使えるかどうかは重視しました。

ここでもやはり「事業部門に寄り添う」という法務部様の理念が感じられます。法務部が使いやすければいい、というのではなく、第一に現場の事業部門の皆さんのことを考えられているのですね。

瀬田:

企業は利益を出すことがまず大事ですから。事業部門が稼いできて、私たち法務部はそれをバックアップするのが役割。それなのに事業部門に負担をかけてしまうようでは、システム導入の意味がないと考えています。

真野:

常にスピードが求められる会社ですので、システムを使うのに時間がかかってしまうようでは、まず使ってもらえません。そして、結局「電話で問い合わせたほうが早い」となってしまいます。そうなると結局、法務部のメンバーが問い合わせの内容をシステムに手入力する手間が生じてしまい、以前はそういうケースが多く発生していました。法務部も少ない人数で回していますので、事務管理に時間をかけるのはなるべく避け、案件の検討、それから事業部門のサポートに時間をかけていきたいです。

2030年までに10兆円企業になるという目標を掲げている貴社にとって、会社の成長、そしてそのスピードを重視するという文化が浸透しているのですね。

真野:

現場も法務部も無理なく使いやすいシステムが、お互いの負担を軽減できて、かつ私たちが大事にしているスピードを削ぐことなく業務を進めていけるという点で大事ですね。

「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」の会社の理念に従い3か月の短期間でリプレイスを実行

MNTSQ導入のプロセスについてお聞かせください。リプレイスとなるとデータの移行が必ず発生しますが、どのように進められましたか。

真野:

導入の具体的なプロセスは、主に私と松本の2名で行いました。リプレイスまでに3か月という非常に短い期間での導入でした。

瀬田:

大変厳しいスケジュールでした。しかし当社には「一番以外はビリ」以外にも「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」という言葉も浸透していまして。もうリミットが決まっているからにはやるしかない。

松本:

はい。切羽詰まっていたところではあったのですが、MNTSQのカスタマーサクセス担当の方には本当に親身に相談に乗っていただき、定例会を隔週で開いて密にコンタクトをとりながら、何か課題や問題点が見つかればすぐに的確な解決方法をご提示いただいてきました。

真野:

われわれが実現したいと考えていることに対して、「いつまでにこれをこうする必要があります」とスケジュールを引いていただいたのも非常にありがたかったです。伴走しながら手厚くサポートしていただいたおかげで、移行はスムーズに行うことができたと感じています。

移行するデータも非常に多かったのではないでしょうか。

真野:

過去10年分の案件データと締結済みの契約書データを移行しました。データの絞り込みや、移行後にどんな項目で検索できると便利かなど、使い勝手の部分もCS担当の方に相談をさせてもらいながら、一番いい形で使い始められるように移行を進めることができましたね。

新しいサービスを導入するにあたって、事業部門への説明や情報システム部門との協働など、社内プロジェクト管理の面はいかがでしたか。

真野:

社内では法務部と情報システム部のメンバーでプロジェクトチームを作り、導入を進めてきました。チームでの検討、承認が必要で、調整の面では大変な面もありましたが、社内で重要なポイントを押さえながら合意が進められ、最適な形で導入ができました。

また事業部門に対しても、主だった部門には事前に一緒にサービス評価をしてもらっていましたので、後から反対意見が出たり抵抗を示されたりといったことはありませんでした。それもスムーズに進められた要因かと思います。

導入時には事業部門のメンバーに対して、案件管理、契約管理それぞれに社内説明会を行いました。その際にもMNTSQの方にも協力いただいて、デモを見せながら丁寧に説明をしました。

松本:

その甲斐もあって、使い方がわからない、使いにくいといった問い合わせも少なく、導入はスムーズに行うことができたと感じています。

従来のメールベースのオペレーションを組み込みながら契約管理の記録、蓄積機能が充実。ナレッジシェアは教育面でも貢献

実際導入されてみていかがでしょうか。

真野:

想定していた業務改善効果を、狙い通りに出せたと感じています。

まず基本的な運用の点では、もともと自社システムのオペレーションがメールベースだったこともあり、MNTSQの中で完結するのではなく、問い合わせに対する回答はメールで行いながら、その内容をシステムに収納する形にしています。メールで回答する際に一つ案件管理専用のメールアドレスを加えるだけでシステムと連携ができるので、もともとのオペレーションを大きく変えずに済み、スムーズに使えていますね。

小佐見:

以前は進捗を追うのに労力を要するところもありました。MNTSQに移行してからは、法務から回答したあと、今どのフェーズにいるのか、どのように進行したのかもMNTSQを見ればわかります。これは以前と変わってすごくいいなと思う点です。

真野:

メールでのやり取りも含めて手間なくシステムに格納できるようになり、記録が蓄積していくことで、過去事例の検索が格段にしやすくなりました。「そもそもなんの案件だったかな?」というのも含めて、探し出すまでに多くの時間を費やしていました。

現在は、MNTSQでシステムの中にきちんと記録をしておけば、自分が関わったものだけでなくほかのメンバーが担当した案件も含めて、参考になりそうな情報にアクセスできます。契約書のカテゴリーや、会社名で検索することも可能です。特にMNTSQの案件管理やデータベースの機能は、法務部員目線で見たときに「こういう切り口で検索できたら楽だな」というニーズに合った機能が備わっていて、検索するのも非常に楽ですね。

メンバーの中でも一番の若手である小佐見さんから見て、使い勝手はいかがでしょう。

小佐見:

すごくありがたいなと思っているのは条項検索です。これは以前使っていたシステムにはなかった機能で、契約書の起案の際、過去にどんな事例があってどんな条項が使われていたのかを検索することができます。この機能のおかげで、一つの業務に伴って過去の多様な知識を蓄積できるようになりました。

教育の面でもナレッジシェアの機能を重視していらっしゃいましたね。

松本:

業務経験の浅いメンバーは、扱ったことのある契約書もまだ多くなくて、条文を書きたいけれどどう書けばいいかわからないといった場面もしばしばあります。こういう時に「いったんMNTSQで調べてみたら?」と言えるのが良いですね。

真野:

これまでは、教える側のメンバーが参考になりそうな資料を探してきて、手元で整えて見せてあげる必要がありましたが、MNTSQを導入した今は「こういう切り口で検索してごらん」と教育担当が助言しつつ、本人が自分で考えながら調べていけるようになりました。ここも大きく変わったところですね。

MNTSQ活用で有効に時間を使い、より現場にいる法務部に人間でないとできない業務にさらに注力していきたい

MNTSQをご活用いただいてさまざまな面で業務改善を果たし、法務部として業務のスピードもアップしてきたところですね。そのなかで今後、法務部として描いている展望を教えていただけますか。

瀬田:

われわれ法務部のテーマは、2030年の10兆円企業にふさわしいグローバル法務体制をつくることです。MNTSQはその体制をしっかりと支えてくれるシステムだと考えています。これから採用を加速していくにあたっても「こういう素晴らしいシステムを使って業務をより良くしている企業だから、ぜひ来てください」と発信していくこともできます。

これからは、今よりもっと現場にいる法務部にしていきたいですね。事業部門のメンバーとも密接に関わりながら、紛争のリスクがありそうなら芽のうちから摘み取る。契約締結においても、構想段階から入ってより良い形の契約にしていく。そんなふうにしていきたいと考えています。

そのためにはもっと人員を増やす必要がありますし、一方で無駄な時間を使わないことも大事です。MNTSQで業務を効率化して、現場で対応する時間をもっと増やせるよう、有効にサービスを使っていくことを重視しています。

真野:

MNTSQは、本来検討すべきところに時間を使うことを助けてくれるシステムだと感じています。特に契約書の審査の際に非常に力になってくれるのですが、システムを使って業務を効率化し、うまく時間を作って、私たちの本来の使命である「事業をサポートする」ところに使う時間をもっと増やしていきたいですね。

瀬田:

もっともっと、「人間じゃないとできないところ」に集中できるようにしていきたいですよね。そのために、これからもMNTSQをより良く使いこなしていきたいと考えています。

ニデックの皆さま、お忙しいところ、貴重なお話をありがとうございました。