弁護士として直面した“アンフェア”が導いた創業の決意

—MNTSQが掲げるビジョン「すべての合意をフェアにする」。このビジョンに込めた意思を聞かせてください。

板谷:

このビジョンを策定したのは創業してすぐのことですね。さらにミッションとして「テクノロジーで契約のインフラをつくる」と掲げています。

私は「契約」、すなわち人が約束を交わすということは、人の営みとして本質的なことだと捉えています。この世界では、誰もが一人で生きているわけではなく、必ず誰かと何かを協力して一緒に物事を動かしています。

「契約」は本来、新しい未来への希望を形にするもの。しかし、現代社会では専門知識を駆使した複雑な交渉ゲームと化し、その本来の目的が見失われがちです。

私は専門知識を携えた弁護士としてさまざまな業務に関わり、契約の現場を見てきましたが、ときに出現する「アンフェア」に対する疑問から、目をそらせなくなってきたのです。

—弁護士こそ、契約の最前線でハードな交渉の場に立つのが役割の一つですよね。実際に経験された「アンフェア」とはどのようなものでしたか?

板谷:

弁護士になってすぐに長島・大野・常松法律事務所という日本でも有数の総合法律事務所に入所し、M&A、AI・IT等のテクノロジー関係のアドバイスに従事してきました。その中で、人生の価値観を揺さぶられるような衝撃的なできごとが二つあって。

一つ目は、国際的な買収交渉の佳境、5か月にわたる交渉の詰めの段階で、契約条項を細かく確認していたときのこと。

クライアントの担当者が上司からの電話に対応するため席を立った際、私たちに聞こえないよう小声で「細かいことをいつまでもやってます…」と言うのが聞こえてしまったのです。

弁護士として最善の契約に導くため、緊迫感の中で細部まで詰めていた私たちにとっては、ここが腕の見せ所という場面でした。しかし、クライアントには「うんざりする細かいこと」と思われていたのです。この方は、今やっていることの重要性を理解してくださっていないのだろうか。思わず脱力してしまう一瞬でした。

契約交渉は、弁護士としてクライアントに有利な条件を引き出すための重要な仕事です。しかし、ビジネスを迅速に進めたいクライアントにとって、何百もの修正を重ねる交渉に本質的な意味があるのか、もしかしたら「うんざりする細かいこと」と言った担当者の気持ちのほうが、本来正しいのではないか、そう疑問を持つようになりました。

—クライアントからすれば「契約自体」ではなく「その先の事業展開」の方が大事ということですね。

板谷:

もう一つは、金融機関側の弁護士として、ある融資案件を担当した時のことです。スタートアップ企業に資金を融資するためのもので、私は100ページにも及ぶ契約書を作成しました。その内容は、金融機関が要求すればいつでも全額返済を求められる、極めて有利なものでした。

当初は、スタートアップ側の反応を見ながら交渉を進めるつもりでした。ところが、相手はその契約案を、そのまま最終承認してしまったのです。

さらに、交渉相手からの電話で「板谷先生の説明が分かりやすかったので、安心して任せられます」と感謝までされました。電話を切った後、「自分には落としどころが最初から見えていたのに、この契約のせいで、この事業はいつか潰れてしまうかもしれない。私はなんてことをしてしまったんだ」と、自身の仕事の正当性に疑問を抱きました。

—クライアントの事業価値を最大限高めるために必要なことであり、そのプロセスも正当なものです。しかし「契約交渉のスタンダード」に内包される不均衡に目が向くようになったんですね。

板谷:

あまりに不均衡が大きくなってくると、それはもう対等な契約ではなく、一方的な搾取です。搾取されるのは契約文言をよく読み込んでいないからだ、弁護士をつけないからだという見方もあるでしょうが、私はその前提がそもそも違うのではないかと思います。

社会で何かを成し遂げる際に、他者と約束を結ぶ必要がある。それはビジネスでも人生でも重要で本質的なことなのに、そのためには必ず弁護士というプロを雇って、金額・時間ともに大きなコストをかけなければならない。それは本当に正しいことなのでしょうか。

もちろん、私が弁護士としてもっと時間をかけず、最初からニュートラルな提案をすれば良いのではないか、とも考えました。そうしている弁護士もたくさんいます。しかし、世の中では年間5億件も契約が交わされる中、私ひとりが最善を尽くしても、それは大海の一滴にすぎないのではないか、そう自分の無力さを感じました。

だったら、自分の手の届く範囲だけでフェアな合意を目指すのではなく、社会全体に理想とする契約を波及させていく、法的な専門性を問わず誰もが瞬時にフェアな合意を紡いでいくことができるプラットフォームをつくるべきなんじゃないかと思ったのです。

ビジネスマンが握手した瞬間、契約書が自動で作成・送付される。あるいは、保険や部屋を契約したい人が、MNTSQの認証マークがついた公正な契約書で安心して締結できる。「MNTSQのマークがない契約は怖い」と言われるような、信頼のインフラを世に生み出せないか。それがMNTSQ創業に込めた思いです。

フェアな合意への道筋──法務DXから契約業務全体の進化へ

—MNTSQのビジョン「すべての合意をフェアにする」。MNTSQは「リーガルテック」と呼ばれますが、先ほどのお話では法務にとどまらず、あらゆる「契約」を変えていく意思だと理解しました。

板谷:

そうですね。MNTSQは、契約書管理やナレッジシェアといった「法務DX」「リーガルテック」のサービスを提供していますが、目的は単なる法務部門の効率化や高度化にとどまりません。法務部門だけでなく、事業部門も含めた契約業務全体を支援し、契約プロセスそのものを最適化することを目指しています。

企業の契約だけでなく、個人対企業、あるいは企業・個人対国、さらには国家同士も含めた、あらゆる人類の合意をフェアなものにすること、そのために最適化されたプロセスを構築すること、それがMNTSQの最終的なゴールです。

—世界に存在する「契約」をあまねくフェアな合意に導くプラットフォームの構築。目指す山はとても大きくて高いです。その道筋はどのように描いているのでしょうか。2025年時点での現在地、そしてその先の行程についても聞かせてください。

板谷:

今やっと2合目まで来て、3合目に進もうとしているといったところでしょうか。

全体の道筋としては、

- 1:法務部のオール・イン・ワン

- 2:事業部のLegal AI Agent

- 3:契約交渉のLegal AI Agent

- 4:すべての合意をフェアにする社会インフラ

という4つのステップで考えています。

最初のステップは「法務部のオール・イン・ワン」として、契約書のデータベースを構築することでした。これは、紙やメールに埋もれていた契約書を統合的に管理するためのもので、創業当時としては最善の手だったと考えています。

そして、法務部の業務をすべてMNTSQ上で実施するオペレーションを構築。MNTSQ上で交渉案件を受理し、アサインし、ディスカッションし、締結版を保管できる一連の機能群を提供しました。

—ここまでがMNTSQの現在地ですね。これから先は、すでに取り組み始めているステップ、さらに目指していくステップのお話です。

板谷:

ステップ2の「事業部のLegal AI Agent」では、「法務部という部門そのものをAgent化する」ことを目指しています。MNTSQのデータベースと、トップ法律事務所が開発した「契約審査プロンプト」を組み合わせ、法務部のアドバイスを再現するAI Agentを開発。これは2025年秋に「AI契約アシスタント」として提供が始まります。

—「AI契約アシスタント」はどのような価値を提供するのでしょうか?

板谷:

AIが法務担当者に代わって回答することで、人的リソース問題によって生じるタイムラグをなくし、事業スピードを加速させます。これにより、法務部門の貴重なリソースを、よりビジネスの価値を高める活動に充てられるようになります。

—「AI契約アシスタント」は2025年秋からのサービス提供を想定していますが、お客さまの反応はどうでしょうか。

板谷:

ありがたいことに、導入企業さまには非常に期待していただいています。四大法律事務所に属する法律事務所の提携を得ていることに加え、日本の名だたる企業のデータも集結しつつあるMNTSQだからこそ、AIの性能にも信頼が寄せられています。日本全体が人手不足で採用も難しい中、定型的な案件はAIに任せ、重要な課題だけエスカレーションされて人間が解決していく。これはもう、3年後には当たり前の世界になっていると思います。

AIが導く、次世代の合意プロセス

板谷:

ステップ2までにより、四大法律事務所や日本有数の企業の契約交渉戦略を、MNTSQがデータ化した状態になります。次に目指す世界がステップ3の「契約交渉のLegal AI Agent」です。これは、MNTSQのAI Agentが、取引先と直接交渉する世界です。

—法務の専門家を介さずに、契約がなされる世界へと進化するということですね。

板谷:

その通りです。企業の中で事業部門がAIから直接サポートを得られるようになり、そのデータが蓄積していけば、契約交渉・合意そのものをAIが行うことができるようになります。もちろん最後に承認するのは人間だとしても、合意を進める主体はAIです。

この仕組みが実現すれば、ビジネスプランが瞬時に契約書に変わり、交渉から合意までが迅速に進みます。これにより、AIが主体となる契約プロセスは、大企業だけでなく中小企業にも広がり、BtoBからBtoCまであらゆる分野で活用できるようになります。

技術的にはあと一歩のところまで来ています。2025年夏の時点では、まだハルシネーションの問題があり、実現は難しいでしょう。しかし、AI一般の今の技術進化スピードを鑑みると、5年後には間違いなく可能になっているはずです。2年後には、実現できる可能性が高いと考えています。

そして最終ステップ4として、「すべての合意をフェアにする社会インフラ」、つまりMNTSQというプラットフォーム上ですべての契約交渉が実施される世界を実現します。

先人達が培ってきた「フェアな合意」の叡智を結晶化し、ゲームチェンジャーになる

—10年前なら夢物語だった未来が、AIの進化によって現実の未来になりつつありますね。そしてそれを成し遂げるゲームチェンジャーになるのがMNTSQだと。

板谷:

私たちがビジネスマンである間に、AIがそこまで進化することは間違いありません。その時代が来たとき、AIはどうあるべきなのでしょうか。

これは私見ですが、世の中の契約の多くはアンフェアな合意です。AIは学習したデータに基づいて動くため、不公平なデータを学習させてしまうと、その結果もまた不公平なものになってしまいます。アンフェアな合意を学習したAIが社会インフラになることは、なんとしても避けなければなりません。

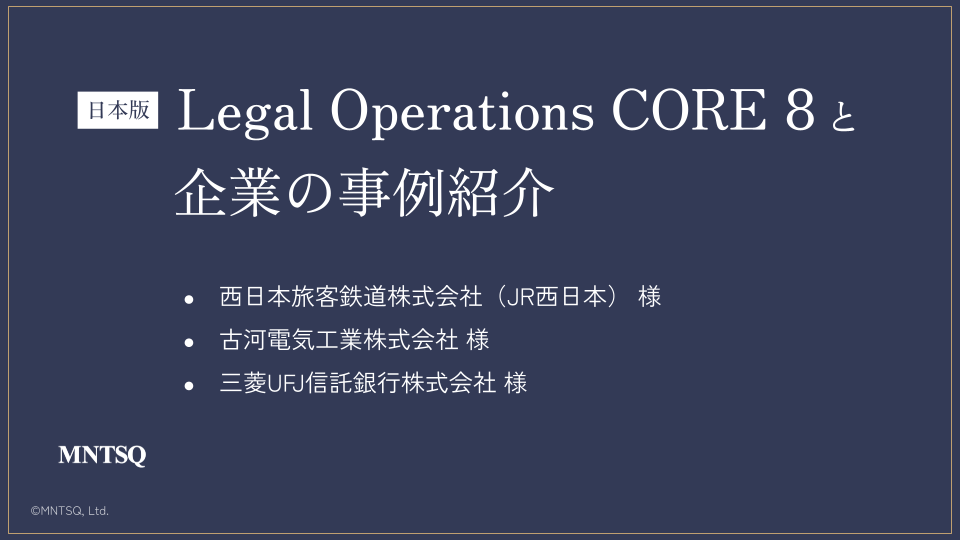

私が在籍していたような大手法律事務所には、紛争を防ぎ、公平な契約を作るための「ベスト・プラクティス」という長年の知恵の蓄積があります。真にフェアなAIを生み出す最適解は、日本の最高叡智であるこの「ベスト・プラクティス」を、日本のAIアルゴリズムに組み込むことだと考えています。

長島・大野・常松法律事務所はじめ四大法律事務所と提携し、日本でも有数の大企業との連携によりトップレベルの契約交渉プロセスもデータベースとして取り入れていくことでこそ、「すべての合意がフェアになる」未来が実現される、それができるのはMNTSQだけだと私たちは確信しています。

MNTSQのAI Agentを国会(立法)・裁判所(司法)とも連携させたいとも考えています。社会が変われば、法も契約も変わります。社会インフラであるからには、公的なプロセスとも自動的に連動する必要があります。ひいては、国家間の条約交渉にも利用されるかもしれません。

先ほど、道程はまだ3合目とお話ししましたが、この先、山の輪郭も道筋も見えています。着実に歩みを進め、すべての合意が瞬時に、フェアに取り交わされる未来を実現していきます。